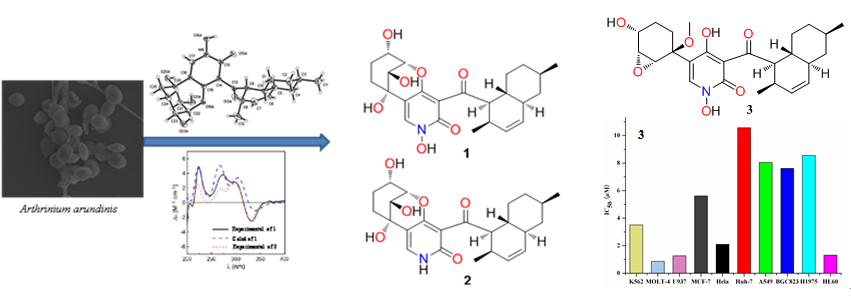

南海海洋所刘永宏研究团队与华南植物园魏孝义研究员、以及广州医药健康研究院涂正超研究员合作,利用共享平台核磁共振、质谱、旋光、圆二色谱、ECD量子化学计算、和X-ray单晶衍射等技术,在海洋共生微生物抗肿瘤活性物质的研究中取得新进展。王俊锋博士从西沙棕色扁海绵Phakellia fusca Thiele共生节菱孢菌Arthrinium arundinis ZSDS1-F3中,成功分离获得具有抗肿瘤活性的四个含有萘环的吡啶酮生物碱arthpyrones A–C (1–3) 和N-hydroxyapiosporamide (4),其中化合物arthpyrones A和B 结构中酪氨酸来源的苯环被完全氢化还原,并进一步经多步氧化、脱水形成手性复杂的多环系结构。同时研究人员确定了arthpyrones A–C (1–3)新颖结构的立体构型。分离获得的吡啶酮生物碱中,arthpyrone C (3) 和N-hydroxyapiosporamide (4) 对10株肿瘤细胞均具有很强的细胞毒活性,同时发现arthpyrone C (3)具有显著的抗乙酰胆碱酯酶活性 (IC50: 0.81μM),抑制活性与Tacrine相当(IC50: 0.48 μM)。

相关成果发表在Organic Letters上(2015, 17: 656−659)。

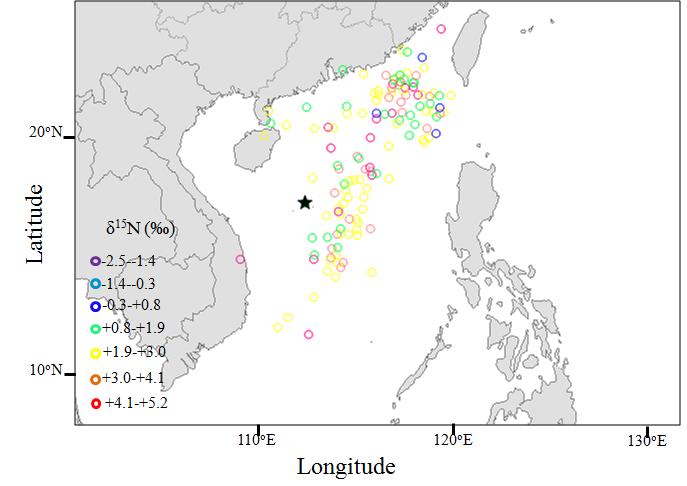

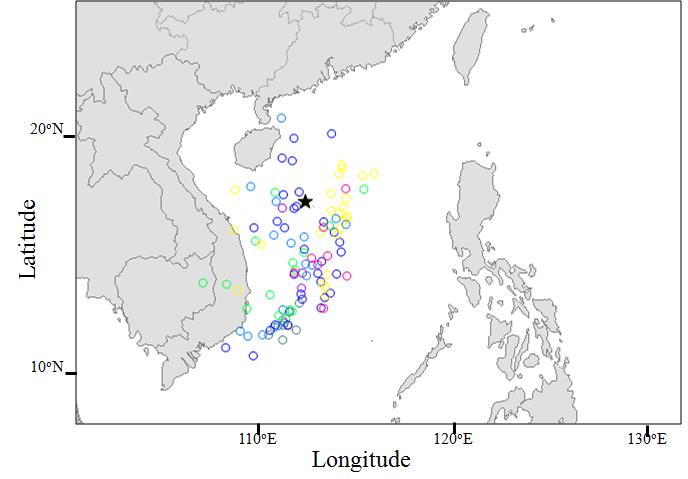

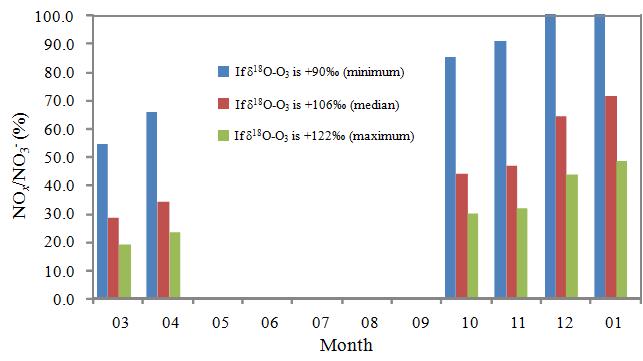

南海海洋所LTO龙爱民研究团队与中科院广州地化所谢露华工程师、叶丰博士,大气物理所潘月鹏副研究员,地球化学所刘丛强、肖化云研究员,利用氮氧同位素示踪南海大气硝酸盐来源及化学过程,取得了重要进展,对在西沙采集了一年的TSP气溶胶和在南海北部夏冬两个航次采集的TSP气溶胶样品,进行了硝酸盐浓度、可利用硝酸盐的氮、氧同位素等测定,确定了不同季节硝酸盐的来源和可能的化学反应机制。研究表明,冬季主要来源我国燃煤释放的NOx,由O3氧化成硝酸盐;夏季自然来源如闪电固氮、生物土壤NOx释放等比例增加,OH的氧化效率也增加。同时,研究人员利用稳定同位素质量守恒定律,初步计算出大气硝酸盐和NOx在冬季从我国沿海地区传输到西沙时的沉降比例,硝酸盐沉降87%,NOx沉降89%。

相关成果发表在Atmospheric Environment(AE)上:2015, 109, 70-78。

|

图1.永兴岛冬季、夏季36小时后向轨迹δ15N的空间分布

图2.冬季海洋大气NOx形成硝酸盐占总硝酸盐的比例 |