脂肪酸在海洋生物体内有稳定的化学结构,当受到食物、自身代谢以及环境等因素的影响时,相对于其他大分子,脂肪酸通常能够保证相对稳定,海洋中的大部分脂肪酸都是由浮游植物合成并通过食物链向高营养级进行保守传递的。食物网中物质与能量的传递取决于生物功能群的组成及其产出率和转换效率。这样我们检测的目标物就不是单一的某种生物,而是食物链的不同营养级(包括浮游植物、浮游动物、游泳动物等),所检测对象大小也是从从几个毫克到几十克不等,这就加大了检测的难度。

1)脂肪酸样品制备与分析测定

向样品中加入19:0脂肪酸甲酯作为内标,0.01%BHT甲醇溶液(butylhydroxytoluene,BHT)作为抗氧化剂。样品处理简单来说,样品经二氯甲烷:甲醇提取总脂后用高纯氮气吹干,然后加入1mL 0.5M KOH甲醇溶液并在氮气的保护下于80℃水浴中皂化2h。冷却后向样品中加入1mL14%BF3甲醇溶液并于80℃水浴中甲酯化反应1h。用正己烷萃取脂肪酸甲酯,样品定容至0.5mL后上机测定。甲醇、二氯甲烷和正己烷均为Merck公司生产的色谱纯。BF3甲醇溶液、脂肪酸标样、BHT均为Sigma公司生产。

脂肪酸的组成和含量用Agilent 7890A型气相色谱仪来分析。色谱条件如下:毛细管色谱柱:DB-FFAP(30m×0.32mm×0.25μm);进样口温度:220℃;检测器温度:280℃;柱温:程序升温 150℃(1min)33min升温至220℃。

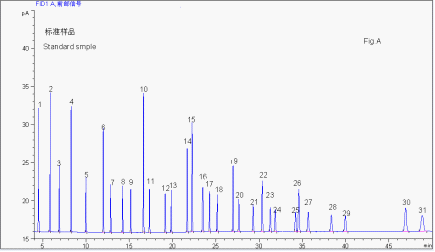

图1 30 种脂肪酸标准溶液的气相色谱图

在以上实验条件下,30种目标脂肪酸(不含内标)可以良好的分离,脂肪酸甲脂的标准曲线相关系数均大于0.9990,方法的检出限(S/N =3)为1.94-2.57 mg/kg,30种脂肪酸2个水平回收率分别为84%-91%和86%-99%,相对标准偏差(n=3)分别为1.3-3.5%和0.9-3.1%,方法回收率和精密度良好。

2)技术创新,成果显著

以往的关于营养关系的研究大多基于“量”的概念。现在利用脂肪酸作为标记研究了黄海食物网的营养关系,并以之作为标记反映了黄海食物网中的脂类物质营养价值高低。

我们技术聚焦是选择脂肪酸作为标记来研究黄海食物网的营养关系,并以之作为食物状况的指标。首先在室内通过培养实验证实脂肪酸可作为指示中华哲水蚤摄食浮游植物的生物标记。然后在胶州湾和黄海研究了颗粒悬浮物和中华哲水蚤脂肪酸组成的时空变化,以此反映中华哲水蚤饵料质量(从脂类营养物质的角度)的时空变化情况和中华哲水蚤体内脂肪酸标记对其摄食的指示作用。最后,在黄海研究了脂肪酸沿颗粒悬浮物、浮游动物(中华哲水蚤、箭虫、太平洋磷虾、虫戎、沙海蜇)、鱼类和虾蟹类(脊腹褐虾、日本蟳、小黄鱼、黄鮟鱇等)等多营养层次的传递过程。在Polar Biology、Advances in Polar Science、Chinese Journal of Oceanology and Limnology等发表多篇有影响的论著。